COTレポートについて検索しても、定義や表示方法ばかりで「結局どう使えばいいの?」という疑問は解消されません。

私は過去20年以上の全市場データを用いてバックテストを行い、FXやゴールドを含む資産でCOTが実際に有効であることを確認しました。

さらに、従来の通説を覆す意外な発見もありました。 本記事ではCOTの基本から通説、意見の対立、そして検証データまで、COTについてすべてを解説します。

結論から言うと、COTレポートはトレーダーも投資家も必ず見るべき情報源です。

「先物?自分はFX(あるいは株)だから関係ない」と思うかもしれません。

しかし実際のCOTレポートは、株価指数先物・通貨(FX)・ゴールドや原油などのコモディティ、さらに最近では仮想通貨先物までカバーしています。

つまり、あなたが株式投資家でも、FXトレーダーでも、コモディティや仮想通貨を取引していても、自分が関わる市場のCOTデータを使えるのです。

- 価格パターン×COTフィルターの有効性

連続上げ/連続下げの局面で、商業筋・投機筋・NRのCOT指標をフィルターにした買い/ショートを検証(先物47銘柄×20年)。 - 資産・セクター別の効き方

通貨・商品・株価指数、さらにセクター別でどこで効きやすいかを比較。 - COT Indexの閾値による差

しきい値(例:80/20 など)による差を確認。 - 銘柄別のケーススタディ

ゴールド、ドル円など個別銘柄での検証結果も順次公開。

COTレポートが重要な理由

理由は大きく二つあります。

-

1つ目は、私自身が行ったバックテスト(過去データを使った検証)で、COTを条件に加えることで 勝率・損益レシオ・プロフィットファクターなど、ほぼすべてのスタッツが改善するケースが多かったからです。

実際にゴールド(金先物)、ドル円、そしてFX全体の主要通貨ペアでも効果が確認できており、「特定の市場だけで通用する特殊な話ではない」ことが分かっています。

(詳細な結果やチャートは、今後の連載記事で公開予定です) -

2つ目は、COTの歴史的背景にあります。COTは本来、商業筋(実需)を守るために整備されました。しかし、市場を動かす大口の投機筋は「自分たちの巨大ポジションが丸裸にされる」ことを嫌がり、公開に強く反対してきました。

市場を支配する投機筋が“見られたくない”と最後まで抵抗したデータを、今、私たちは無料で毎週チェックできる。

それを利用しないのは、地図を持たずに航海するようなものです。

この記事では、COTレポートの基本から歴史、よくある解釈やその対立、注意点まで、まず知っておくべき全体像を一通り整理します。

そのうえで「本当に勝てるのか?」という問いに対しては、次回以降の連載でバックテストの結果を公開しながら、一つずつ白黒をつけていきます。

COTレポートとは?

COT(Commitments of Traders)レポートとは、米国の先物・オプション市場を監督しているCFTC(米商品先物取引委員会)が毎週公表しているポジションデータです。

COTには「誰が」「どちらに」「どれだけ賭けているか」が記録されています。

例えば:

- 「円を買っている投機筋は何枚の建玉を持っているのか?」

- 「原油を売っている商業筋はどのくらいのポジションを抱えているのか?」

こうした市場参加者の立場ごとの建玉の偏りを一目で把握できるのがCOTレポートです。

発表タイミングと仕組み

- 集計日:毎週火曜日時点のポジションを集計

- 発表日:その結果を金曜日(日本時間では土曜未明)に公開

つまり、火曜の建玉状況を見られるのは土曜日。数日のタイムラグがあるため、デイトレード向けではなく、週足〜スイング以上の中長期的な判断材料になります。

対象市場

COTレポートでカバーされているのは米国の主要な先物取引所で、具体的には:

- CME(シカゴ・マーカンタイル取引所)

- CBOT(シカゴ商品取引所)

- NYMEX(ニューヨーク・マーカンタイル取引所)

- COMEX(ニューヨーク商品取引所)

- ICE US(インターコンチネンタル取引所)

これらの取引所で扱われる通貨先物、株価指数先物、エネルギー、金属、農産物などがCOTの対象となります。

COTレポート原文と可視化(まずは“形”で捉える)

COTデータはCFTCのサイトやNasdaqのサイトから毎週金曜(日本時間の土曜)に無料でダウンロードできます。

COTデータをダウンロードすると、このような感じで文字と数字の羅列です。

COTデータの原文(CFTCのサイトより)

COTの原文は数字が並ぶだけなので、初見では全体像が掴みにくいのが難点です。そこで私は毎週、主要銘柄のCOT Indexやネットポジションをグラフ化しています。まずはこんな感じのデータだと認識していただければ大丈夫です。後続のセクションで見方を詳しく説明していきます。

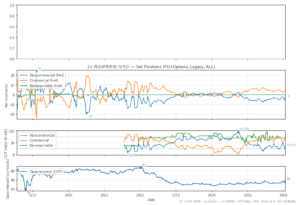

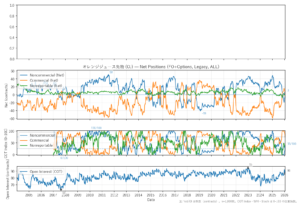

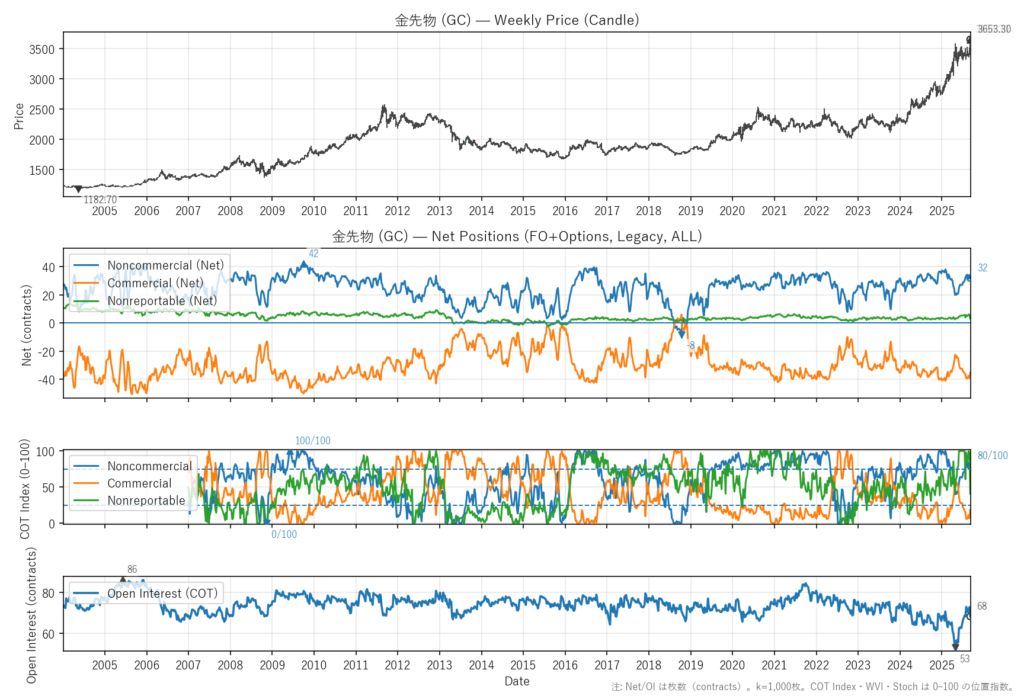

ゴールドのCOTチャート(全期間) キャプション:上段=価格、2段目=COTネットポジション、3段目=COT Index、4段目=Open Interest。 (当ブログでは最新データを用いて毎週土曜更新)

これはゴールドのCOTチャートです。先ほどの原文の中からゴールドのCOTデータだけを抽出してまとめたり計算したりしてグラフにしたものです。

初心者向け補足

株式投資でイメージするなら、「出来高」や「信用残高」に近い感覚で捉えると分かりやすいでしょう。

ただしCOTの最大の特徴は、単に「どのくらい建玉があるか」ではなく、

- 誰が(商業筋・投機筋・小口)

- どちらに(ロング or ショート)

- どれだけ(建玉枚数)

を把握できる点です。つまり、COTは“市場の裏側でプレイヤーごとにどちらへ資金を動かしているか”を示す週次レポートなのです。

イメージしやすい比喩を使うなら、「毎週行われる市場参加者の投票結果」や「相場の世論調査」のようなもの。

投票者(商業筋・投機筋・小口)の内訳を見て、「どの陣営が優勢か、行き過ぎていないか」を判断するための材料になります。

COTの歴史 ― 商業筋と投機筋の戦い

COTレポートの背景を知ると、なぜこれが重要なのかがよく分かります。

誕生の背景

起源は1960年代。当時のアメリカでは、小麦や大豆などの農産物先物市場が盛んに取引されていました。

しかしここで問題になったのが、実需の生産者や商社(商業筋)が投機筋の巨大な資金に振り回されてしまうことです。

価格が急変すれば、農家や輸出業者は本業での利益を一気に失い、経営が立ち行かなくなることすらありました。

こうした状況に対して、監督当局は「投機筋の建玉を透明化し、商業筋が守りの戦略を立てられるようにする」必要があると考えました。

その結果、誕生したのがCOTレポートです。つまりCOTは、商業筋を守るための制度として始まったのです。

投機筋の抵抗

一方で、大口の投機筋(ヘッジファンドや投機家)はこの制度に強く反対しました。

なぜなら、自分たちがどの銘柄でどれだけ買っているか、あるいは売っているかが公表されれば、手の内が市場全体に知られてしまうからです。

彼らにとってCOTの公表は「丸裸にされること」を意味しました。

しかし、規制当局は「市場の健全性と安定」を優先しました。

最終的にCOTは公表され続けることが決まり、現在に至るまで毎週更新され続けています。

初心者向け補足

少し分かりやすく例えると:

- 商業筋=野球チームの守備

彼らは本業(農業や輸出)を守るためにポジションを持ちます。勝ちに行くというより「失点を防ぐ」意識です。 - 投機筋=野球チームの攻撃

彼らは利益を狙って強烈にバットを振り続けます。大金を動かして一気に試合の流れを変えようとします。

COTは、観客席から「今どちらのチームが優勢か」をスコアボードで確認できるようなものです。

攻めているのが投機筋なのか、守りを固めているのが商業筋なのかを毎週チェックできるのです。

ここから分かる大切なこと

市場を動かす大口の投機筋が“見られたくない”と最後まで抵抗したデータを、今、私たちは無料で毎週チェックできる。

これを利用しないのは、地図を持たずに航海するようなものだと言えるでしょう。

COTレポートのカテゴリー

COTレポートでは、市場参加者を大きく3つのグループに分けて建玉の内訳を公表しています。

この分類を理解することが、COT分析の出発点になります。

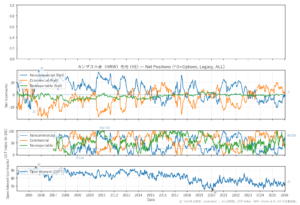

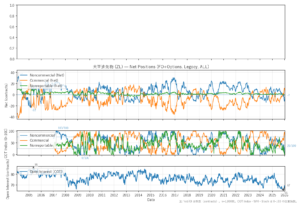

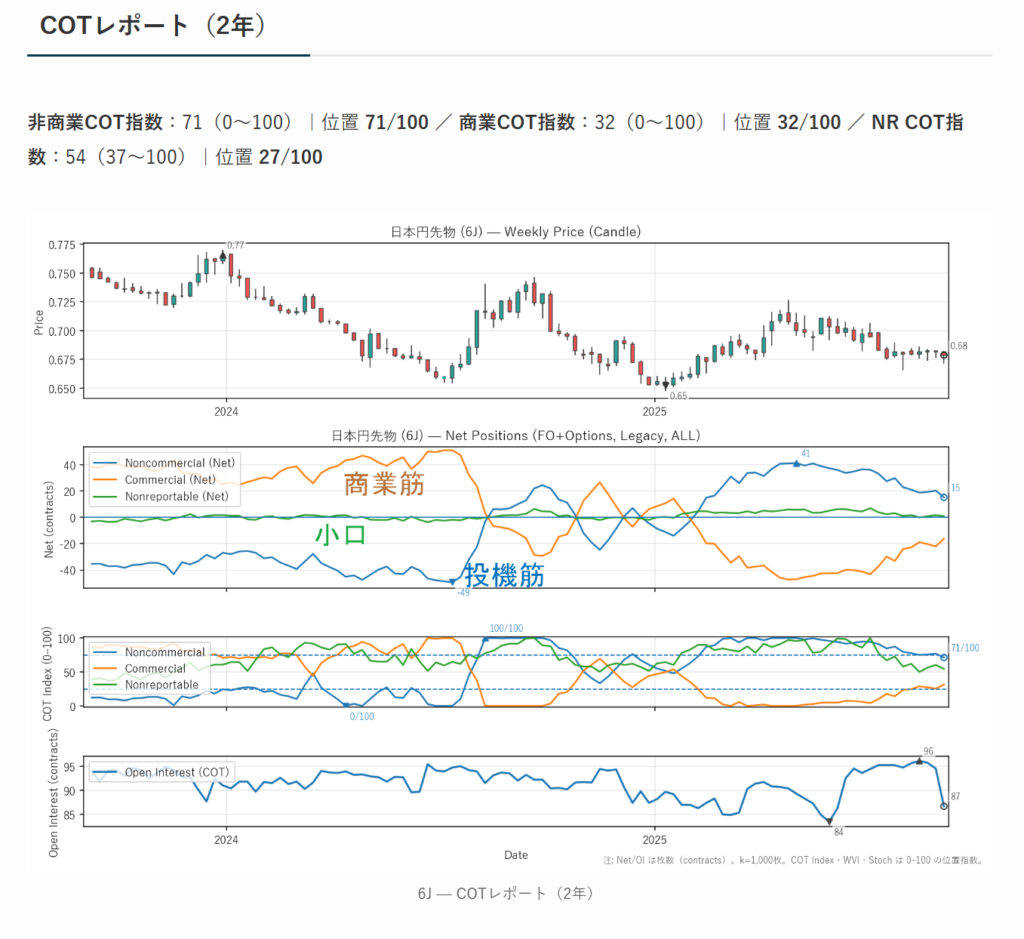

わたしが毎週このブログでアップしているCOTデータ分析記事でも、3つのグループを色分けしてグラフに表示しています。

COTチャート

オレンジが商業筋、緑が小口、青が投機筋です。

1. Commercial(商業筋/ヘッジャー)

商業筋とは、生産者・輸出業者・大企業など、実需に基づいて取引を行うプレイヤーです。

彼らの主目的は「リスクヘッジ」。価格変動によって本業の収益が損なわれないよう、先物市場で反対のポジションを取ります。

典型例として:

- 農家(生産者)が収穫前に小麦先物を売る(ショート)ことで、収穫時の価格下落リスクをカバーする

- 製パン業者(仕入れ側)が将来の小麦仕入れ価格の高騰を嫌い、小麦先物を買う(ロング)ことで仕入れコスト上昇のリスクを防ぐ

- 輸出企業が将来の為替変動で利益が削られるリスクを嫌い、為替先物を買うことで為替変動リスクを回避する

特徴としては、

- 価格が高値圏にあるときは売り越し(ショート優勢)

- 価格が安値圏にあるときは買い越し(ロング優勢)

このため、商業筋の動きは相場の反転サインとして注目されやすいのです。

初心者向け補足:

商業筋は「利益を狙う」よりも「損を避ける」ために先物を使います。

例えるなら火災保険に入って家を守るようなもの。保険で儲けることは目的ではなく、「万一の損失から本業を守る」ことが目的です。

ただし実際の市場では、ヘッジャーの中だけでも立場や思惑はさまざまです。

農産物なら生産者・卸売業者・加工業者・輸入業者がいて、それぞれが価格変動に対して異なる方向でヘッジを行います。

為替なら輸出企業と輸入企業では正反対の動きを取ることもあります。

このためCOTレポートの数字は「商業筋の全体像」をまとめたものであり、必ずしも単一の意図を示すわけではありません。

しばしば「商業筋はその商品のファンダメンタルズを最も理解しているグループなので、彼らの動向こそが最も重要だ」と言われます。

確かに商業筋は現物市場の第一線にいるため、需給や価格動向を深く理解しているのは事実です。

しかし、私が行ったバックテストでは、商業筋のCOTをフィルターとして効果的に使うことが最も難しいという結果が出ました。

おそらくその理由は、商業筋が常に現物と先物の両建てを行っているからです。つまり、彼らの建玉は必ずしも「将来の方向性」ではなく「ヘッジの一部」であり、数字だけから予想を読み取るのは難しいのです。

学術研究でも、商業筋は一貫して「損をする側」として描かれてきました。これは彼らが価格予想に劣っているのではなく、あくまで本業を守るためにヘッジコストを支払っているためです。

商業筋は価格が高値圏では売り越し、安値圏では買い越す逆張り的な動きをとることが多く、その結果として先物取引単体ではマイナスになる傾向があります。

COTの第一人者であるスティーブン・ブリーズ(Stephen Briese)の検証でも、「商業筋の動きに従う」戦略は冴えず、むしろ逆指標として利用する方が有効であることが確認されています。

つまり、COTレポートを使う際は、商業筋の行動をそのまま信じるのではなく、「彼らがヘッジで動いた分だけ、投機筋が利益を得ている」という構造を意識することが重要なのです。

とはいえ、商業筋COTの数字が「無意味」というわけではありません。

他の要素と組み合わせて分析し、裁量判断を加えることで大きな利益を上げたトレーダーが存在するのも事実です。

このテーマについては、まだ十分に研究の余地があり、今後さらに掘り下げていく価値があると考えています。

2. Non-Commercial(投機筋/大口投資家)

投機筋とは、ヘッジファンドやCTA(商品投資顧問)など、利益を目的に参加する大口投資家です。

彼らは純粋に儲けるためにポジションを持ち、時に市場価格を大きく動かします。

特徴として:

- トレンドフォロー型(上昇局面では買い増し、下落局面では売り増し)

- 大量資金を動かすため、短期〜中期の市場方向性を示す存在とされる

投機筋のネットポジションの変化は、COT分析の中でも最も注目されるポイントです。

投機筋は単なる「通説での強気勢力」ではなく、実際のバックテスト研究でも明確な優位性が確認されています。1950年代から2000年代にかけて行われた複数の学術研究では、大口投機筋は一貫して利益を上げ、商業筋は損をする傾向が示されてきました。

特に Wang(2001, 2003)の研究では、投機筋COTインデックスが極端な水準に達した際に仕掛けるシンプルな戦略で、2〜8週間の保有でも有意な利益が得られることが確認されています。

さらに『The Commitments of Traders Bible』の著者スティーブン・ブリーズ(Stephen Briese)も、2000〜2007年の7年間・35市場を対象にCOTデータを用いたシステム的検証を行っています。

ルールは「投機筋COTインデックスに移動平均をかけ、クロスで売買する」というシンプルなものでしたが、全市場でプラス収益となりました。もちろん実運用ではリスク管理が必要ですが、こうした結果は「投機筋に追随すること」が長期的にも短期的にも有効であることを裏付けています。

そして私自身のバックテストでも、投機筋のCOT Indexをフィルターに使うことで様々な戦略の成績が改善するケースを確認しています。

つまり「投機筋の流れについていく」という考え方は、理論的にも実証的にも有効性が裏付けられていると言えるでしょう。

初心者向け補足:

投機筋は「攻撃の選手」のような存在です。

儲けを狙って全力でバットを振る野球選手をイメージすると分かりやすいでしょう。彼らが一斉に買えば相場は一気に上昇し、売れば急落します。

つまり「相場の流れを作る主役」です。

3. Non-Reportable(NR/小口投機家)

Non-Reportable(NR/小口投機家)とは、CFTCが定める建玉報告の閾値に満たない小規模なプレイヤーをまとめたカテゴリです。

個人投資家、小規模ファンド、証券会社の顧客口座などが含まれ、実際には多様な参加者の集合体です。

歴史的には、NRはしばしば「逆指標」として扱われてきました。

資金規模が小さく市場への影響力が乏しいうえ、個人投資家は天井で買い、底で投げ売る傾向があるため、学術研究やスティーブン・ブリーズ(Stephen Briese)の書籍でも「NRは無視してよい」と書かれてきました。

初心者向け補足:

NRをイメージするなら「群集心理のかたまり」です。

バブル相場で「今からでも遅くない!」と殺到する個人投資家や、暴落時に恐怖で投げ売る個人投資家がその典型です。

COTレポートでは、そうした群衆の偏りが数字となって現れます。

私が過去20年分のデータで行ったテストでは、NRCOT Indexがフィルターとして有効に見えるケースもありましたが、逆に「逆シグナル」として機能する局面も確認しています。

つまり、先人が「無視でよい」「逆指標」として扱ってきたのは一定の妥当性がありつつも、条件によっては違う働きをする可能性も見えています。

現時点では結論を出せる段階ではなく、さらなる検証が必要です。閾値や期間、資産クラス、ロング/ショートの違いなどを変数として追加テストを続けています。

「NRは無視してよい」という常識はそのまま鵜呑みにすべきではないが、「常に有効」と決めつけるのも時期尚早――このように考えています。

この点については次回以降の連載で、具体的なバックテスト結果とともに掘り下げていきます。

次回予告 ― 通説を覆す検証へ

これまで「NRは無視」「逆指標でしかない」と説明されてきました。

しかし、私が行った検証ではNRこそ最重要かもしれないという新しい知見が得られています。

次回以降の連載では、この「NRの意外な重要性」をバックテストの具体的な結果とともに公開します。

通説を覆すデータを確認することで、COTレポートを見る目が大きく変わるはずです。

通説 ― 一般的に言われているCOTの使い方

COTレポートの使い方については、長年にわたり次のような「通説」が語られてきました。多くの解説記事や書籍も、基本的にはこの考え方を前提にしています。

1. 投機筋フォロー派

「相場を動かすのは大口投機筋。彼らに従うのが正しい」という立場です。

投機筋(Non-Commercial)は巨額の資金を持ち、トレンドに沿ってポジションを積み増す傾向があるため、「投機筋の方向=相場の流れ」とみなす考え方です。

初心者向け補足:

投機筋を「強い追い風」と考えると分かりやすいです。大きな船(投機筋)が進んでいる方向に小さな船(個人投資家)が並走すれば進みやすい、というイメージです。

2. 商業筋逆張り派

「商業筋は底で買い、天井で売る傾向。反転点を見るなら商業筋を注視すべき」という立場です。

商業筋(Commercial)はヘッジ目的で売買するため、価格が行き過ぎたときに逆方向のポジションを積むことが多い。結果的に「相場の極端で逆張りをしている」ように見えるのです。

初心者向け補足:

商業筋は「相場の行き過ぎを止めるブレーキ役」とイメージすると分かりやすいでしょう。価格が高すぎれば売り(ショート)で抑え、安すぎれば買い(ロング)で支える存在です。

3. NR軽視派

「小口はノイズ。間違いやすいので逆指標にしかならない」という立場です。

小口投機家(Non-Reportable)は資金力が小さく、群集心理に流されやすいため、「高値で買って安値で売る」典型的な負けパターンを繰り返すと考えられてきました。

初心者向け補足:

バブル相場で「今からでも遅くない!」と群がる個人投資家や、暴落時に「もう無理だ!」と損切りする個人投資家がNRの典型例です。つまり「最後に動く人たち」であり、相場の天井や底を示す逆指標とされてきました。

まとめと問題提起

このように、「投機筋についていけ」「商業筋を逆張りで見ろ」「NRは無視しろ」という3つの見方がCOTの通説です。

しかし実際には、投機筋・商業筋・小口のどれを重視すべきかについて専門家や記事ごとに意見が割れているのが現状です。

そして重要なのは、これらの通説の多くが「理論」や「印象」に基づいており、十分なバックテストや統計検証が示されていないことです。

だからこそ「本当にどれが有効なのか?」を明らかにするために、私は過去20年分のデータを用いてバックテストを行い、その結果を連載で公開していきます。

しかし ― 対立する見解と課題

一見すると「投機筋についていけばいい」「商業筋を逆張りで見ればいい」「NRは無視でいい」と単純に思えるかもしれません。

しかし実際には、これらの意見は大きく対立しており、研究者やトレーダーの間でも結論は出ていません。

-

- 投機筋を見るべきか、商業筋を見るべきか?

トレンドフォローか反転狙いかで真逆の戦略になります。 - NRは本当に無視してよいのか?

多くの解説では「無視」とされますが、逆指標として使えるという意見もあります。

- 投機筋を見るべきか、商業筋を見るべきか?

- 資産ごとに有効性は違うのでは?

通貨では有効でも、商品や株価指数では通用しないかもしれません。 - 時間軸は週足だけか?

COTは週次データなので長期向きとされますが、短期にも応用できる可能性はあるのか。

👉 このように「どれを信じるべきか」について意見がバラバラなのが現実です。

このバラつきこそが、COTを学ぶ初心者が混乱する最大の理由と言えるでしょう。

実務でのCOTレポートの見方(グラフとヒートマップで可視化)

COTレポートを実際のトレードに活かす際に押さえておきたい基本は、大きく次の4点です。

1. ネットポジションを見る

まず基本は、ネットポジション(ロング − ショート)です。

プラスなら買い越し、マイナスなら売り越しを意味します。投機筋のネットポジションが増えていれば強気、減っていれば弱気という見方ができます。

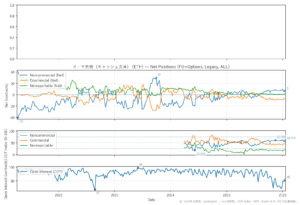

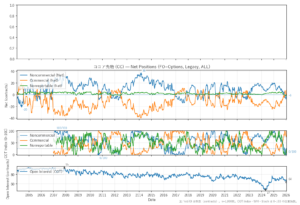

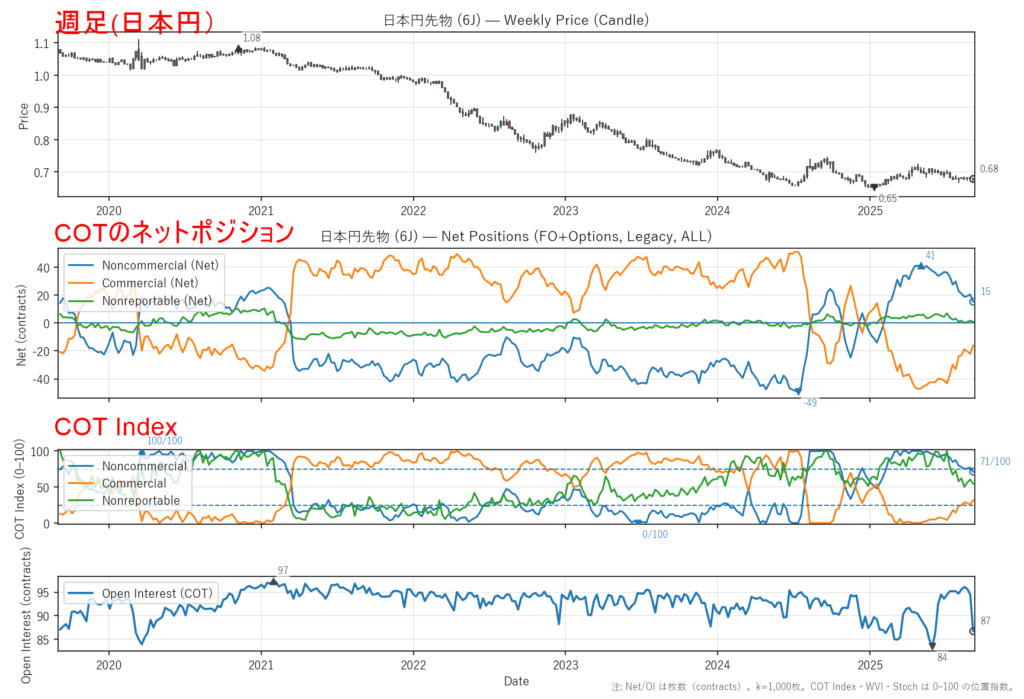

日本円のCOTチャート

ちなみにこれは日本円のCOTチャート。(ドル円とは上下逆の値動きになります)

上段が週足チャートで、上から二段目がCOTのネットポジションです。その下が次に解説するCOT Indexです。

初心者向け補足:

例えば「投機筋ネットロングが10万枚 → 12万枚 → 15万枚」と増えているなら、それは投機筋が買いに傾き続けている=相場の上昇に強気、ということです。

2. COT Indexで極端度を数値化する

次に重要なのがCOT Indexです。

過去N週(例:3年=156週)の範囲を0〜100にスケールし、現在の位置を数値化します。これにより「どの程度行き過ぎているか」が直感的に分かります。

- 80以上 → 買われすぎゾーン

- 20以下 → 売られすぎゾーン

初心者向け補足:

イメージは「温度計」です。

80を超えれば「熱すぎ」、20を下回れば「冷えすぎ」という感覚で理解できます。

補足:

私自身も現時点では、COT Indexを中心に、ほぼこれだけを見ています。 生の建玉枚数や比率よりも「どの程度極端に偏っているか」を知ることが実務で役立つからです。

3. ロング比率・ショート比率を見る

ロング枚数とショート枚数の割合を計算する方法です。

ロング ÷(ロング+ショート)を出せば、「投機筋全体のうち何%が買いに傾いているか」が分かります。

初心者向け補足:

例:ロング80,000枚・ショート20,000枚 → 80,000 ÷ 100,000 = 80%。

投機筋の8割が買いに回っている=かなり買いに偏っている、と解釈できます。

4. ダイバージェンスを確認する

価格とポジションの動きが食い違う「ダイバージェンス」も要チェックです。

- 価格は上がっているのに投機筋のロングが減っている → 上昇の勢いが弱まっているサイン

- 価格は下がっているのに投機筋のショートが減っている → 下げ止まりのサイン

初心者向け補足:

株や為替でも「出来高を伴わない値動きは怪しい」と言われますが、COTはその「出来高の中身(誰が動いているか)」を見せてくれるイメージです。

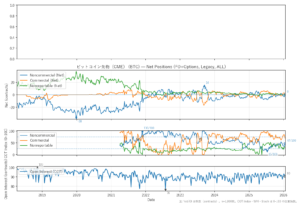

グラフやヒートマップで分かりやすく

数字だけでは分かりにくいため、私は毎週土曜日にCOT Indexのヒートマップや銘柄ごとのCOTグラフを作成して公開しています。

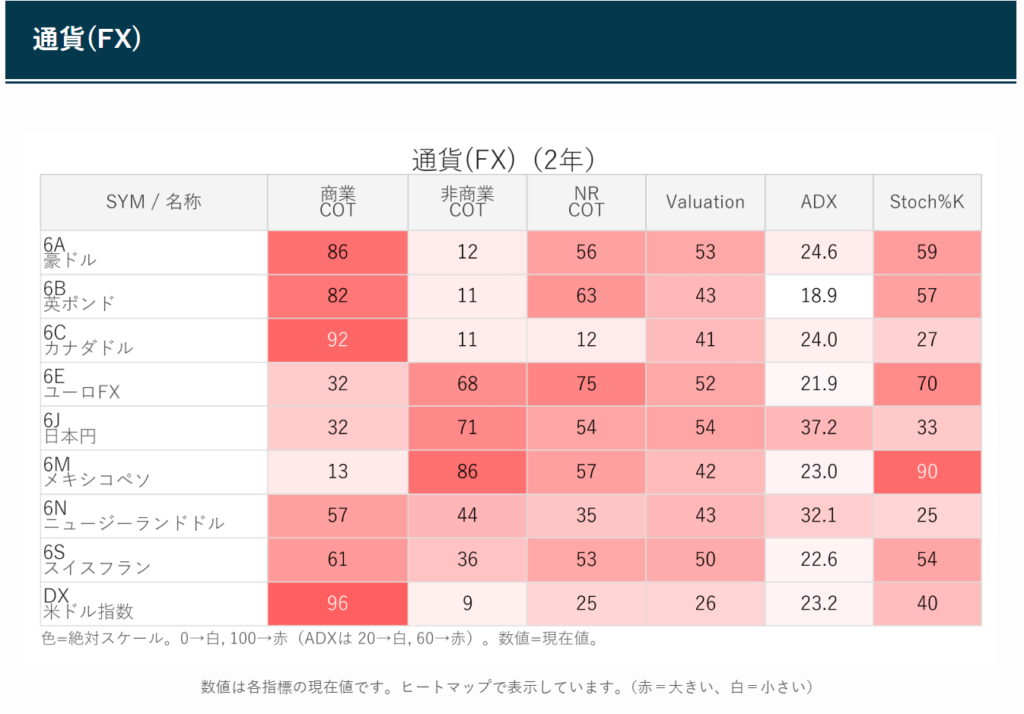

例えば以下は、通貨(FX)の2年分データをヒートマップ化したものです。

FXのCOTIndexのなどをヒートマップに表示したもの。

ヒートマップでは、全市場のCOT Indexを俯瞰的に確認できるため、

「今どの市場で投機筋の買いが熱くなっているのか?」

「逆にどの市場が売られすぎているのか?」

といったことを一目で把握できるのが大きな特徴です。

このように可視化することで、「投機筋が買いに傾きすぎていないか?」「商業筋が逆張りしているか?」などを直感的に判断できます。

COTレポートの見方 まとめ

COTレポートを見るうえでの基本チェックポイントは、

- ネットポジションの方向性

- COT Indexでの極端度

- ロング・ショート比率の偏り

- 価格とのダイバージェンス

この4点です。

特にCOT Indexは「極端度合い」をシンプルに示してくれるため、私自身も最重視しています。

最新データを見ながら読み進めたい方へ:最新のCOTレポート/COT Indexヒートマップ(毎週土曜更新)はこちら。

※本連載の検証はここに掲載のデータ系列を用いています。

注意点と限界

COTレポートは相場を分析するうえで非常に有益なツールですが、決して万能ではありません。実務で使う際には次のような注意点と限界を理解しておく必要があります。

1. 速報性がない

COTレポートは火曜日時点のデータを金曜日に公表する仕組みです。日本では土曜未明に確認できるため、すでに数日分の遅れがあります。

そのため、COTはデイトレや超短期トレードには向かず、週足やスイング以上の中期的な視点で活用するのが前提となります。

初心者向け補足:

COTは「今の相場ニュース」ではなく、「先週の投資家の行動履歴」です。地図のように方向性を示してくれますが、リアルタイムのナビではありません。

2. 商業筋の建玉は相場観を示していない

商業筋(Commercial)の建玉は、必ずしも将来の価格予想を反映していません。

彼らは本業の収益を守るためにヘッジ目的で売買しているため、価格が高ければ売り、安ければ買うという「保険的な動き」を取ります。

初心者向け補足:

農家が小麦先物を売るのは「下落を予想している」からではなく、「下落しても困らないように保険をかけている」だけです。数字をそのまま「相場観」と読むのは危険です。

3. 過去の有効性が未来も続くとは限らない

バックテストで有効に見えたパターンが、将来も通用するとは限りません。

市場環境は絶えず変化しており、規制変更、新しい投資家層の参入、AIやアルゴリズム取引の台頭などにより、COTの効き方も変わる可能性があります。

初心者向け補足:

「過去20年で効いた戦略=今後も絶対に効く」という保証はありません。COTはあくまで確率を高める補助ツールであり、過信は禁物です。

4. 単独で万能ではない

COTレポートは相場の裏側を示す強力な地図ですが、これだけで完璧に勝ち続けることはできません。

実際の運用では、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析と組み合わせることで精度が高まります。

初心者向け補足:

旅に例えるなら、COTは「地図」。

しかし旅を安全に進めるには、天気予報(ファンダ)やコンパス(テクニカル)も必要です。COTだけで航海するのは無謀です。

5. データ構造や制度の変化に注意

Breise(2008年)の著書でも警告されている通り、COTレポート自体の信頼性が制度的な変更で揺らぐ可能性もあります。

- インデックスファンドの建玉が投機筋に含まれるようになった

2000年代以降、商品インデックスファンドが台頭し、常にロングを保有するような性質の資金が「投機筋」に分類されました。これにより、本来の短期トレンドフォロー勢と性質の違う建玉が混在するようになっています。 - 投機筋によるロビー活動

大口投機筋は「自分たちのポジションが細かく公開されるのは不利」として、開示範囲や分類方法に圧力をかけてきた歴史があります。COTの公表そのものに反対してきた流れとも一貫しています。

つまりCOTは「客観的データ」ではあるものの、政治的・制度的な影響を受ける可能性があることを理解しておく必要があります。

COTの注意点 まとめ

- COTは週次データで速報性がない

- 商業筋の建玉は相場予想ではなくヘッジ

- 過去の有効性が未来も続くとは限らない

- 単独では万能でなく、他の分析と組み合わせることが前提

- 制度変更や市場参加者の変化でデータ構造がゆがむ可能性がある

こうした注意点を理解して使えば、COTレポートは強力な武器となりますが、過信せず、常に「補助指標」として活用することが重要です。

ここからが“常識破り” ― NRの可能性

一般には無視されがちなNR(Non-Reportable/小口投機家)ですが、私が行ったバックテストでは、通説とは異なる意外な有効性が確認できました。

特にショートサイドのように多くの戦略で成績が伸びにくい局面で、NRのCOT Indexが役立つ場面があったのです。

これまで「小口はノイズ」「逆指標にしかならない」とされてきただけに、無視してよい存在ではないという示唆が得られたのは興味深い点です。

ただし、このテーマはまだ研究の入り口にすぎません。

詳しいデータや実際の検証結果については、次回以降の連載で紹介していきます。

まとめと次回予告

COTレポートは、市場参加者の力関係を可視化できる唯一の公的データです。

もともとは商業筋を守るために整備された仕組みであり、公開に最後まで反対してきたのは大口投機筋でした。

その「見られたくないデータ」を私たちが無料で確認できる――これだけでも見ない理由はありません。

とはいえ、「どう解釈するか」については意見が割れているのが現実です。投機筋に従うべきなのか、商業筋を逆指標と見るべきなのか、NRを無視すべきなのか――記事や書籍によって主張はバラバラです。

だからこそ必要なのは、実際のデータで検証して白黒をつけることです。感覚や通説ではなく、バックテストで裏付けを取る。それがこの記事シリーズの目的です。

次回以降の連載では、いよいよ検証結果を公開していきます。

- 投機筋フォローは本当に有効なのか? 商業筋逆張りはどうなのか?

- 「NRは無視でよい」という通説は正しいのか?

- 通貨・商品・株価指数といった資産クラスごとに効き方は違うのか?

これらのテーマを一つずつ取り上げ、実際のバックテスト結果とともに解説していきます。

COTの真実を、一緒に確かめていきましょう。

COTレポートのバックテスト連載 目次

- 【第1回】【保存版】COTレポート完全解説|先物47銘柄20年データで検証

- 【第2回】COTレポートでいきなり出た!世界レベルの戦略~“投機筋について行け”は本当だった

- 【第3回】どの“市場”でCOTは効くのか?(セクター別と銘柄別の実証+グラフで一気に把握)

- 【第4回】COTレポートで順張りショートは勝てるか? 徹底バックテストの結論

- 【第5回】商業筋を信じるな? COTレポートを逆張り買いで使ったらどうなるか徹底検証

- 【第6回】普通じゃ勝てない逆張りショートはCOTレポートでどこまで“救える”か

最新のCOTレポートが分かるグラフやヒートマップはこちら↓

投稿が見つかりません。