このページでは、FXトレーダーがマスターすべきマクロ経済の基礎の基礎を分かりやすく解説します。

優れた投資家になるには、マクロ経済の基礎が分かっていることが重要です。日本史上最強の個人投資家と言われるB.N.F.さんは短期スイングトレーダーでしたが、マクロ経済学やファンダメンタルズ分析にも長けていたことが、2チャンネルなどに残っている彼の言動から分かります。

ダウ理論などのテクニカル分析だけで勝つことは可能です。しかしファンダメンタルズ分析を正しく使い、テクニカル分析と組み合わせるなら、その効果は絶大です。

相場にはランダムな値動きがたくさんあります。個別の通貨ペアや個別株の値動きだけしか見ていなければ、「なぜそんな大きな値動きが出たのか?」が分からないことがよくあります。多くの場合、大きな値動きというのはマクロ経済のショックが原因で起こります。個別の木だけを見て森が見えていないと、間違ったタイミングで投資をしてしまうことが多くなるでしょう。

FXに必要なマクロ経済とは?

まず、FXトレーダーにとってのマクロ経済の分析とはどういうことをするのでしょうか?

いろんな国の金利や、GDPという国の稼ぎを表す指標や、雇用統計などの経済指標を分析し、その分析結果を使ってFXや株の長期投資や長期トレードのトレードアイデアを作ったり、トレンドを予測したりということです。

誰が対象?

マクロ経済の勉強をすべきなのはどんなFXトレーダーでしょうか?

FXの長期トレードや長期投資をやりたい人が対象です。

ですので、FXのスキャルピングやデイトレーダーにはほとんど関係ない話題となります。

2、3カ月ポジションを保持することを意識したスイングトレードをしようと思うなら、マクロ経済学の理解が役に立ちます。

また、デイトレードだとしても、経済指標発表の時だけを狙ってトレードするトレーダーにとっても、マクロ経済学は重要な知識となります。

私自身はもともと完全にテクニカル分析だけでトレードしてきたのですが、2018年ごろから時間軸を伸ばしていくのにつれて、ファンダメンタルズ分析も取り入れるようになりました。

なぜマクロ経済が重要か?

なぜFXトレーダーにとってマクロ経済の理解が重要なのでしょうか?

個別の通貨ペアや個別株の値動きは、それそのものの要因だけではなく、マクロ経済、つまり世界経済の情勢に大きな影響を受けています。

特に、とてつもなく大きな値動きが起きる場合のほとんどはマクロ経済のショックが原因です。

個別株や個別の通貨ペアの値動きだけを分析していると、「なぜそんな値動きが出るのか意味がわからない」という場合が多くなりますが、そんな場合は、マクロ経済の要因であることが多いのです。

マクロ経済の情勢を無視して長期投資や長期トレードのタイミングを間違えると大惨事になりかねません。

長期トレードの場合は時間がたくさんありますので、テクニカル分析だけではなく、マクロ経済を使ったマクロファンダメンタルズも分析しようじゃないかということです。

具体的にどんなことを学ぶ?

当サイトでは、ファンダメンタルズ分析の話題をたくさん解説していきたいと思っています。

まずこのページでは、超基礎的な内容を解説します。以下のようなことを解説していきたいと思います。

・通貨の価値はなぜ上がったり下がったりするのか?

・政府や中央銀行がどうやってFXをコントロールするのか?

・通貨の値動きが起きる要因

こういった仕組みを知るのはとても興味深いです。

他にもマクロ経済で知っておきたいことはたくさんあります。

しかしまずはこれだけは知っておいて欲しい、ということをこのページにまとめました。

難しい言葉はかみ砕いて分かりやすく解説しますので、楽しんで見ていただければと思います。

お金の値段

お金の値段とは何でしょうか?

お金の値段とは金利です。

お金を持っていない私が、今すぐ100万円使いたいとします。

金利1%なら、1万円の金利を払うことで、1年間100万円を借りることができます。

1万円の金利が、1年間100万円を借りるための値段ということです。

このお金の値段、金利は一定ではなく、景気の流れによって変動しています。

そして金利は国によっても大きく異なります。

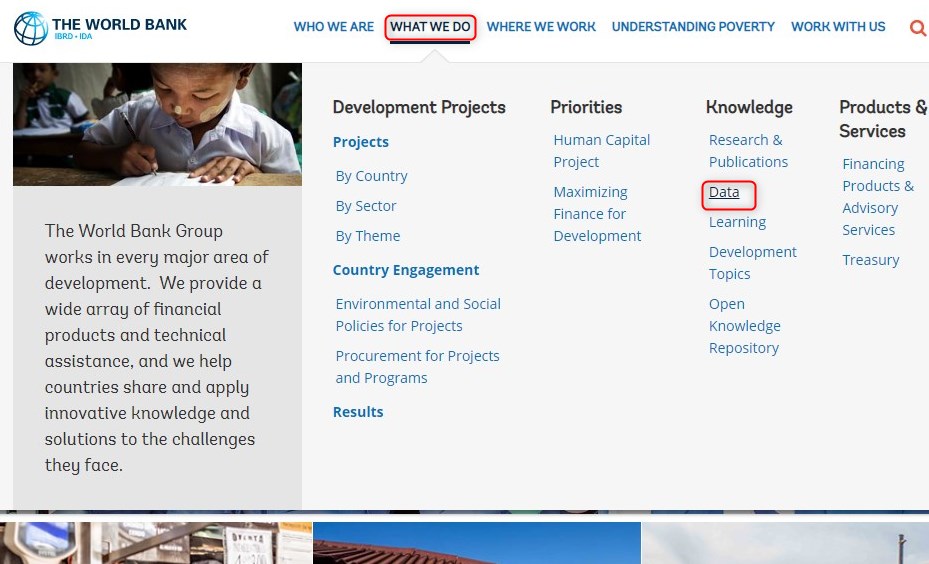

世界銀行のサイトで、世界各国の金利とその推移を一覧で見ることができます。

Dataをクリックすると、様々な世界経済のデータを見れるページに行けます。

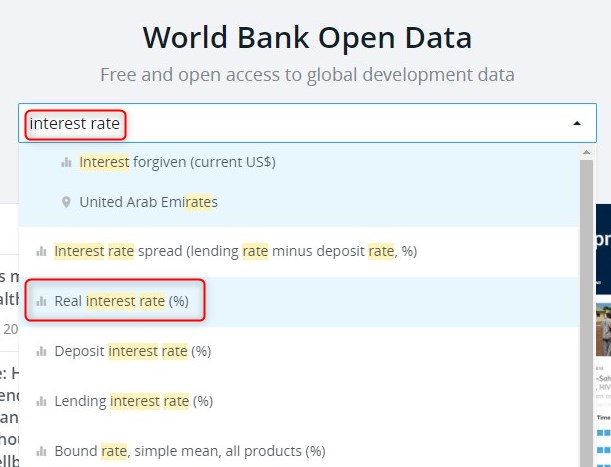

Interest rateと入力します。

Real Interest rateが金利のことです。クリックします。

すると、世界各国の金利が一覧で見れます。

国によって全然違いますね。

金利は非常に重要です。

FXだと、金利の変動でFXのレートが動きます。

基本的には、安定した国の通貨という前提ですが、金利が上がればレートが上がり、金利が下がればレートが下がります。

そういう法則があるので、金利はFXトレーダーにとっても重要です。

株式投資においても金利は重要です。分析対象の企業が借金をしている場合、企業というのは借金をたくさんするものなのですが、金利を分析しないといけません。

日本や北米、ヨーロッパなど先進国の金利は一桁の前半、1~3%ぐらいの低い数値になっています。

他の地域では、二桁の金利になっている国も多々あります。

なぜ、このように極端に金利の高い国があるのでしょうか?

それは、その国の急激な物価上昇を政府が止めようとしても止まらなくなってしまったので、しかたなく金利を上げているという場合がほとんどです。

物価の急激な上昇は国家にとって恐ろしいことです。

急激な物価の上昇の原因は、いくつかあります。

物/サービスに対する需要が急激に増えたということだったり、地政学的な理由だったり、政府の政策ミスだったりです。

物やサービスに対する需要が急激に伸びたのに、それに見合った供給力が追いつかない場合、物・サービスの値段は上がります。

また、逆に需要の量が変わらなくても、供給力が著しく低下した場合にも、物・サービスの値段は上がります。

この辺はちょっと考えてみてば分かります。

有り余るほどにある物の値段は安いですが

希少な物は高くなります。

水は安いですが、金は高いといったことです。

一つ有名な例を挙げましょう。

1970年代のオイルショックです。

当時、地政学的な理由から、各国が手に入れることのできる原油の量が著しく低下しました。原油の供給量が減ったんですね。

しかし原油に対する需要は変わりませんから、原油の価格が高騰しました。

このように、物・サービスの値段が上がることをインフレーション、インフレといいます。

そして、物・サービスの値段が上がるインフレーションと、経済成長止まったり後退してしまうことが同時に起こることを、スタグフレーションといいます。

モノの値段が急激に上がっているのに、景気が悪くなっている状態です。

スタグフレーションはその国にとってものすごくやばい状況です。

ですから、急激なインフレが起きたり、起きそうな時、政府は必死でそれを止めようとします。

一般的に、どうすれば急激なインフレを止められるのでしょうか?

普通に考えて2つあります。

・物の供給力を増やす

・物への需要を抑制する

国が物の供給力を急に増やすことは非常に難しいです。

普段から頑張って物を作ったり外国から買ったりしてるわけですから、急にもっと増やせと言っても、できない国がほとんどです。

ではどうするかというと、政府は、物やサービスに対する需要が減るように仕向けます。

「物やサービスを買いたい!」という欲求が萎えるようにしむけるのですね。

では、どうやったら「物を買いたい気持ち」が萎えるでしょうか?

お金に余裕が無くなったら萎えますよね。

それをします。

政府は、メガバンクなどの銀行が保有するお金の量を減らすことで、人々の手にわたるお金の量を減らします。

そして国民の、物やサービスに対する需要を減らします。

需要が減ると、インフレは収まっていきます。

任天堂Switchが値下がりした話

モノの値段が下がる仕組みの例を一つ上げておきます。

任天堂Switchのお話です。

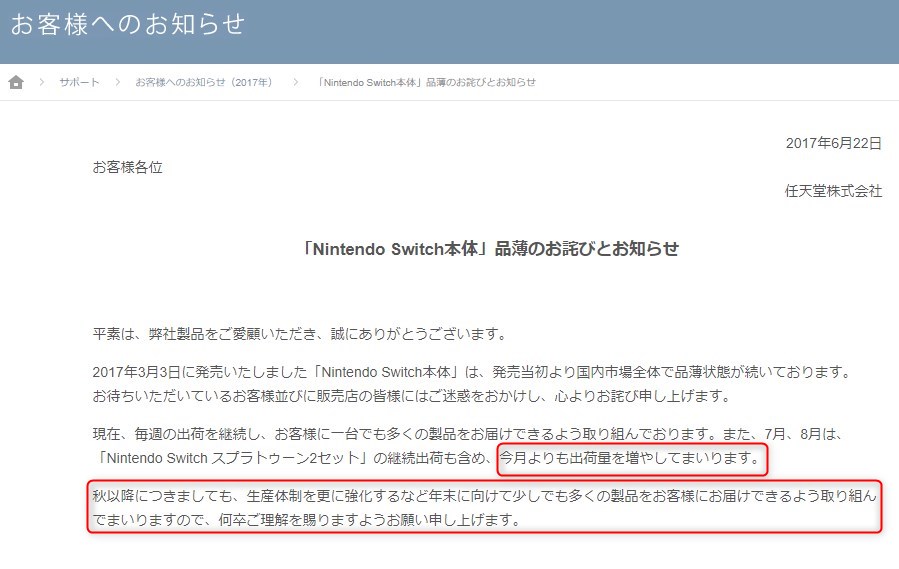

任天堂Switchは、2017年3月に発売された家庭用ゲーム機です。ものすごく人気があって、発売後しばらく品薄状態が続きました。新品がなかなか手に入らないので、中古市場で新品以上の値が付くことがあったそうです。要するに、任天堂Switchがインフレ状態になったんですね。

高値で売れることは任天堂にとって良いことではありますが、たくさん欲しい人がいるのに行き渡っていない。つまり機会損失しているとも言えます。

それはいかんといことで、2017年6月、任天堂はこのようなアナウンスをしました。

(任天堂社のサポート情報ページより)

これから任天堂Switchの供給量を頑張って増やしますよ。という意味のアナウンスをしたんですね。

それでどうなったでしょうか?

こうなりました。

(価格.comさんのサイトより)

上記のアナウンスがされた直後から、任天堂Switchの市場価格はどんどん下がっていきます。

任天堂の経営者がこのゲーム機の供給を増やしたため、値段は下がっていったのです。

供給が増えて、需要はそのままだったので、値段が下がったということです。

2017年6月の発表の後、分かりやすく値段が下がっていることが面白いですね。

ここからファンダメンタルズデータの重要性が分かります。任天堂の発表というファンダメンタルズニュースが市場に与える影響を予測できた人は、任天堂Switchを買う時期や売る時期を考えることができたかもしれません。

通貨の供給量を調節するのは誰?

任天堂Switchの供給量を調整することで価格が変動したというお話をしました。

それと同じことが、通貨にも言えます。

通貨の供給量を増やしたり減らしたりすることで、通貨の値段を変動させられるのです。通貨の値段が変動するということは、FXが動くということです。

では、国の通貨の供給量を決めるのは誰なんでしょうか?

それは各国中央銀行のトップです。米国であれば、FRBの議長です。ヨーロッパならECBの総裁です。日本なら日本銀行の総裁です。

彼らが、自国のお金の供給量の調整を担っています。

では、どうやって彼らはお金の供給量を調整しているのでしょうか?

興味深いですよね。

中央銀行と市中銀行

まずは、今から銀行という言葉がいっぱい出てきますが、銀行といっても、国側と国民側で分かれますので、最初に説明しておきます。

中央銀行 = 国側の銀行

市中銀行 = 国民側の銀行(メガバンクなど)

中央銀行(国)は、市中銀行(国民)が保有している国債を買いとったり、逆に売ったりすることで、お金の供給量を調整しています。

国債ってなんだ?これもちょっとだけ解説しておきます。

国債とは国の借用証書みたいなものです。

たとえば私が銀行でお金を借りたい場合、ローンを組みます。そして金利を払って返済期日までに返済します。

国も借金します。というか国は借金をめちゃくちゃします。市中銀行や国民からお金を借ります。そして金利を付けて返します。国の借金は、ローンと言わす、国債といいます。

国はたくさんの国債を発行します。国はとにかく借金をたくさんするものですから。

10年物の国債なら、10年後に10年分の金利+元本を返します。

中央銀行がお金に供給量を調整してお金の値段を調節する仕組み

中央銀行(国)が、お金の供給量を増やしたい場合、この国債を市中銀行(国民)から買い戻します。国からすると、借金を国民に返すということです。

国は、市中銀行から借りていたお金を返して国債という借用証書を取り戻すという感じですね。

市中銀行(国民)からすると、貸していたお金が返ってくるので、手持ちのお金が増えます。

で、どうなるかというと、市中銀行(国民側の銀行)が持っているお金が増えるわけですから、市場に流通するお金の量が増えたということになります。

任天堂Switchの場合と同じように、供給量が増えたものの値段は下がりますから、お金の供給量が増えると、お金の値段が安くなります。

お金の値段とは、金利ですから、金利が低くなるということです。

お金の供給量を増やしてお金の値段を安くする=金利を安くするというプロセスのことを、量的緩和(QE)と言います。

逆もあります。

中央銀行(国)がお金の供給量を減らしたい場合は、国債を市中銀行(国民)に買ってもらって、市場に出回るお金を回収します。

国からすると、中央銀行(国)からお金を借りるということ。市中銀行(国民)からすると、国にお金を貸すということ。

国民から国にお金が移って、市場に出回るお金の供給量が減ると、品薄の任天堂Switchの時のように、お金が品薄状態になりますので、お金の値段が上がります。つまり金利が上がります。

中央銀行(=国)が国債を銀行に対して売ったり買ったりすることで流通するお金の供給量を調整することを、金融政策といいます。

金融政策は、国がお金の供給量をコントロールして経済をコントロールするための最も重要な手段です。

これは国がFXをコントロールする手段のひとつでもあります。

金融政策は国が持つ最も強力なツールです。この能力を削がれると、国はパワーを失います。そのため、国はBitcoin等の仮想通貨の出現を恐れます。日本国民の多くの人が円ではなく仮想通貨を使うようになると、日本国がもっている金融政策のパワーが削がれてしまうんです。仮想通貨の話題はまた別の機会にしたいと思います。

通貨の値動きが出る理由の基礎

通貨の値動きが出るファンダメンタルの理由は基本的なところではざっくりと3つあります。

金利の上げ下げ

安定している国の通貨の金利が上がると、その通貨は値上がりします。

例えば、米国の政策金利が5%で、日本の金利が0.1%なら、米ドルが買われて高くなり、日本円が売られて安くなります。

つまりドル円が上がります。

どうせ預金するなら、金利の高いところで預金したいですよね。

他に理由が無ければ、日本円よりも米ドルでお金を持っている方が金利をたくさんもらえるので、円を米ドルに両替して米ドルに投資したい人が増えるということです。

例外もあって、いくら金利が高くても、その国の通貨に信用が無ければ値は上がりません。

いくら高い金利をもらえても、通貨の価値そのものが目減りしていく可能性が高いなら、その通貨の需要は増えません。

ということで、金利の上げ下げが、通貨の値動きに直結するということを覚えておいてください。

これから金利が高くなりそうな通貨 = 上がる

これから金利が安くなりそうな通貨 = 下がる

ファンダメンタルズ分析でFXのトレードアイデアを作る際に大切なことはこの考え方になります。

コモディティー通貨はコモディティーの値動きに影響される

コモディティ通貨というのがあります。

原油や鉄鋼などのコモディティーをたくさん輸出している国の通貨です。

カナダドル、オージードル、メキシコペソがコモディティー通貨の代表です。

コモディティー通貨はコモディーの値動きに左右されます。

中国経済が落ち込むと、鉄鋼や原油といったコモディティーへの需要が減るので、コモディティーの値段が下がり、それにつれてカナダドルやオージードルなどのコモディティーを多く輸出する国の通貨が値下がりすることが多いです。

例えば、中国の経済が落ち込み、オーストラリアから輸入する鉄鋼の量を減らすとします。

中国がオーストラリアから鉄鋼を買うためにまずはオーストラリアドルを買わないとけません。しかし鉄鋼を買う量が減るのであれば、中国が買わなければならないオーストラリアドルの金額が減ります。オーストラリアドルへの需要がそれまでよりも減るということです。

需要が減ったものの価格は下がりますので、オージードルは値下がりします。

原油に関しても同じです。原油の値段が下がったり、原油の需要が減ると、カナダドルの需要が減り、カナダドルが値下がりします。

このように、コモディティー通貨の値動きは、コモディティーを大量消費する国の景気や、コモディティーの値動きそのものに大きく影響をうけます。

ヘッジファンドの仕掛け

ヘッジファンドの仕掛けでFXが大きく動く状況はいろいろあるんですが、極端な例を解説します。

ここまでは、フロート制の通貨についてお話してきました。フロート制の通貨とは、通貨の価格が需要と供給のバランスによって上がったり下がったりする通貨です。

ここでは、ペッグ制の通貨のお話をします。ペッグ制というのは、その国の主要な貿易相手国の通貨に自国の為替レートを固定する制度です。

ペッグ制においては、米ドルなどの通貨に対してのレートが固定され、為替レートが動きません。

中国元、シンガポールドルなどがペッグ制の代表的な通貨です。

どうやってレートを固定するかというと、「うちはペッグ制ですよ~」と言えばいいわけではありません。

その国の通貨が売り叩かれれば買い支えないといけませんし、逆に買われすぎたら売らないといけません。

そのためには、ものすごい金額の外貨を用意しておき、自国通貨を買い支える準備をしておく必要があります。

要するに、通貨の値動きを中央銀行の力で吸収してしまおうということなんです。

国というのはたくさんお金を持っていますから、何とかなりそうな気がしますが、実は何ともならなかったことが何度かあります。

これまでにいくつかか、ヘッジファンドの仕掛けが原因でペッグ制をぶち壊されて、変動相場制に移行させられた国があります。

有名なのは、イギリスとタイです。

イギリスとタイは、ジョージ・ソロス率いるヘッジファンドに自国通貨を売り叩かれまくって、ペッグ制を維持できなくなりました。

ジョージ・ソロスは最も成功したFXの長期トレーダーです。

FXで何十兆円も稼ぎ、世界経済に大きな影響を与えました。

イギリスのペッグ制をぶっ壊すことで1日で10兆円以上稼いだといわれています。

どのようにしてやったのでしょうか?

ジョージソロスは、イギリスとタイの中央銀行に何をしたのでしょうか?

空売りを浴びせまくり、中央銀行が買い支えることができないようにしました。

買い支えられなくなった中央銀行が、買い支えることを止めた瞬間、通貨はフロート制になり、大暴落しました。

1990年代、アジア危機が蔓延していました。

景気が悪いタイバーツへの需要は減り値下がりの圧力がある中、ペッグ制を敷いているタイ中央銀行はタイバーツを買い支えていました。

当時タイは370億ドルのUSドルを外貨準備として保有していて、その米ドルでタイバーツを買い支えていたんですね。

そこにジョージ・ソロスが現れ、タイバーツの空売りを始めました。彼は、「タイはそう長く自国通貨を買い支えることはできないだろう」と予測したのです。

それを見た他のヘッジファンドトレーダーも空売りに加わっていきます。

そしてある時点で、タイ中央銀行は、空売りされたタイバーツを買い支えるだけの米ドルが足りなくなってしまいます。

そして米ドルに対するレートを維持できなくなってしまいました。

そして、変動相場制に移行せざるを得なくなってしまったのです。

その結果、タイバーツは大暴落し、ジョージ・ソロスをはじめとするヘッジファンド軍団はとてつもない利益を手にしたのでした。

ジョージ・ソロスは、英国ポンドに対しても同じようなことをしました。

1992年のブラックウェンズデイです。

その日、英国ポンドは1日で10%下落し、空売りしていたソロスは1日で何十兆円も稼いだそうです。

すごいですね。一人の力で一国の為替制度をぶっ壊してしまうんですからね。

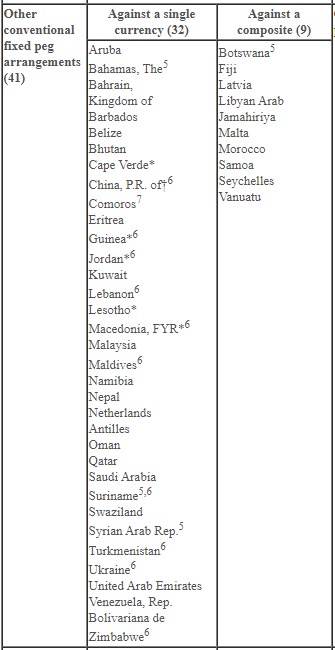

そんなペッグ制ですが、今でもペッグ制を採用している国はたくさんあります。

(Wikipediaより)

これらの国の通貨も、もしかするといずれジョージソロスのようなヘッジファンドに売りたたかれて変動相場制に移行するときが来るかもしれません。

2019年現在、ペッグ制を採用している中国の外貨準備が急激に減っているという噂を聞きます。米中貿易戦争の影響です。

中国は一党独裁の共産国家ですから、そんなものはなんとでもなるのかもしれませんが、もしかするとどこかのヘッジファンドが中国元を売りたたいて攻撃する時が来るかもしれませんね。

以上、FXトレーダーが知っておきたいマクロ経済の基礎について解説しました。